従来の染め方

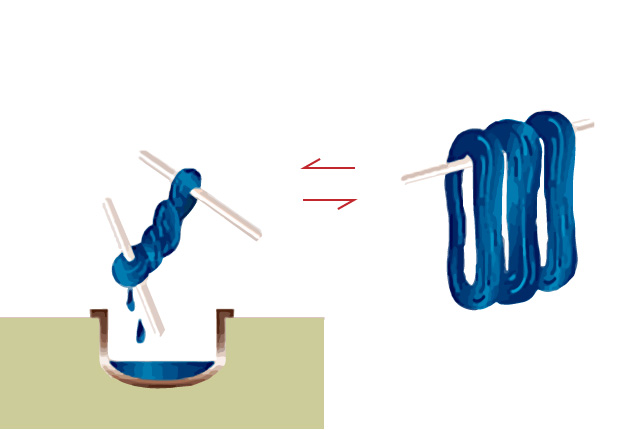

かせ染め

チーズを手作業で、糸の束(かせ)に巻き直します。

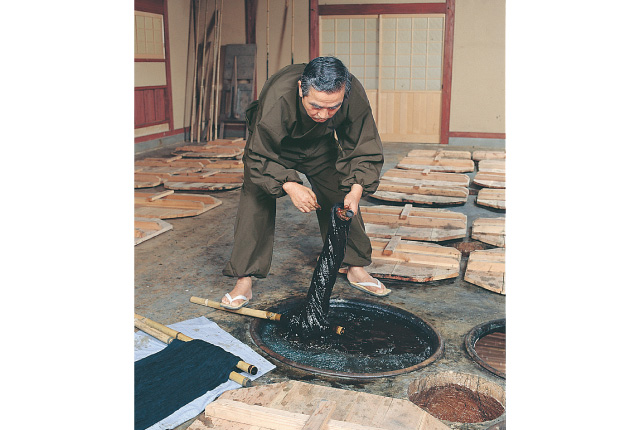

【 藍がめ 】

戦争中には藍がめをお国に供出され、その後四国から収集したりと苦労を重ねました。

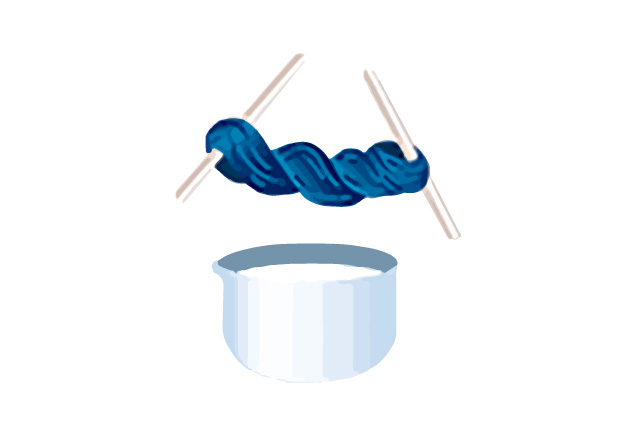

手作業で染色し、しぼります。酸化還元により、発色を促します。

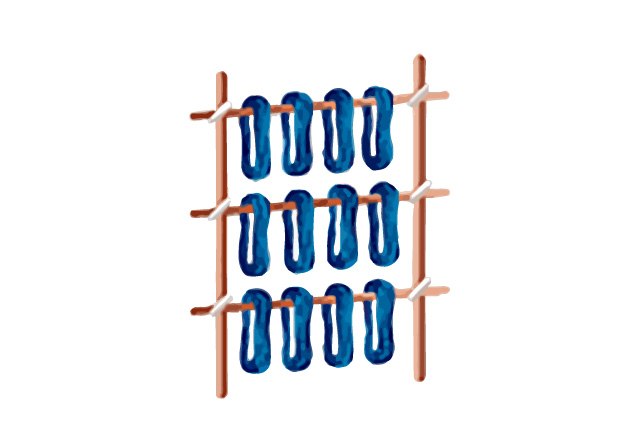

染色と酸化を数回繰り返します。

染色回数による色の違い

【 すくも作り 】

染料の原料である、藍草( 写真左 )は、タデ科の1年草。栽培植物で青色染料を取ります。

藍草を7月に刈り取り乾燥させ、細かく刻みます。

水を加えて発酵( 2 ~ 3ヶ月 )させると、「すくも( 写真右 )」が出来あがります。

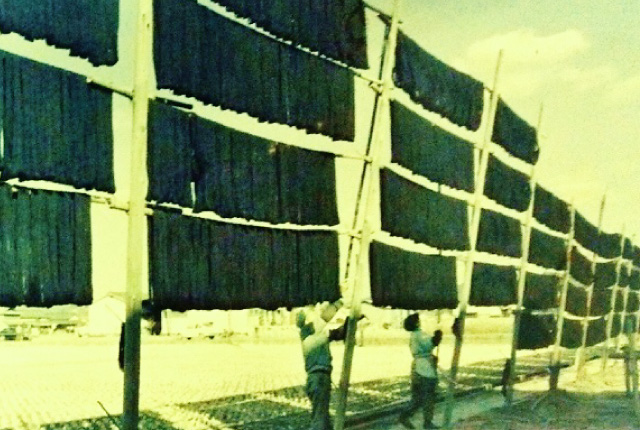

2時3時起きで、染めた糸を朝の7時から乾かすための作業を戸外でします。

現在の染め方

ロープ染色

紡績工場から、染める前の綿糸がチーズ状に巻かれて持ち込まれます。

染めムラをなくしスムーズに染めができるよう、、数百本の糸を束ねてビーム( 幅2.5メートルの金属整筒 )に巻き取ります。

整経で巻き取った糸を独自開発したロープ染色機で染め上げます。

私達は培った染色技術で、高品質でバラエティ豊かな色をつくり出せます。

現在では、精錬・染色・酸化・水洗・乾燥までの工程を全て染色機で行っています

さらに手染では表現できない、糸の芯を染めない芯白染色法で仕上げます。

私たちは、独自開発した温水と洗浄薬剤を使わない【 エコ染色システム 】を導入することにより、環境負荷を軽減し染めることができます。

→ 温水を使用しないことで、CO2の排出を削減しました。

→ 洗浄薬剤不使用の代わりに電解水を使用することで、排水負荷を軽減しました。

→ 私たちは自社で国の排水基準を満たした排水処理を行い、120年以上同じ場所で水を自然に還し、さらに使い続けています。

染め上がった糸の束をビームに巻き取っていく仕事。

一定の密度と、張力で巻き取っていく大変重要な作業です。

染色後の糸の毛羽を抑え、強度を上げるために糊を付けます。

指定された機屋(はたや)さんへ染糸を出荷します。

チーズを箱詰めし、指定された機屋(はたや)さんへ出荷します。